平台首页|

|

-

浅谈靖州苗族木构建筑营造技艺

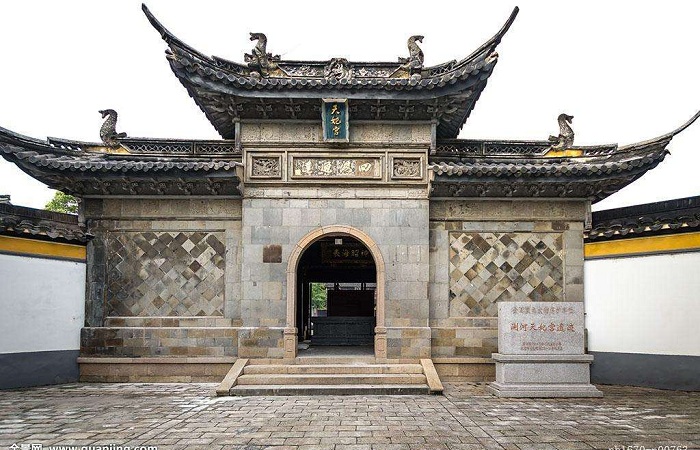

靖州位于湘西南边陲,群山滴绿,沟壑纵横,溪流密布,夏无酷暑,冬少严寒,世世代代居住着苗族同胞。千百年来,为适应山高谷深,重峦叠嶂的自然条件,苗族人民创造了独特的木构建筑营造技艺,建造了一大批吊脚楼、鼓楼、花桥、凉亭、庙宇等建筑艺术瑰宝。古建筑门前历史悠久的艺术——门墩

门墩,又称门座、门台,是用于东亚传统建筑,的大门底部,起到支撑门框,门轴作用的一个构件,多为石制,但也有木制者。整体称门枕石,门外部分称为门墩,主要有箱形和抱鼓形(抱鼓石)两种。中国古代的古建筑多以木质结构与西方石质结构的差别?

中国古代建筑的主流是木结构,要想真正说清楚中国古代建筑为何以木结构为主这个问题不容易。即使从反证的方法入手,我们也会轻而易举地推翻所谓“材料决定说”,中国多高山大川,石头是绝不缺少的,中国的木材也不会比气候与地理条件都更适合树木生长的欧洲多。中国建筑文化中祠堂建筑的特点及风格

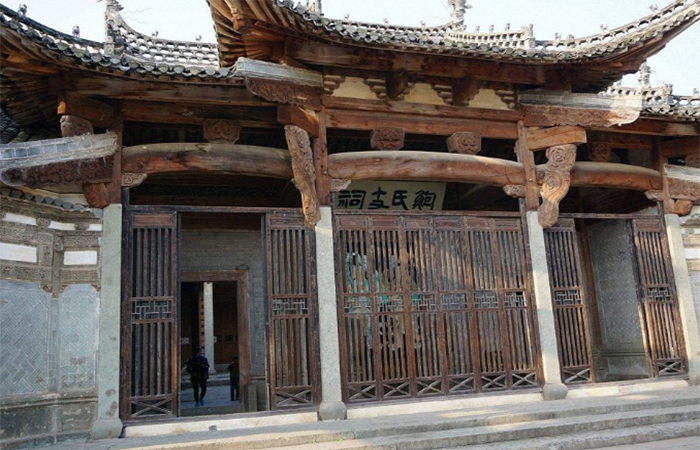

在漫长历史的更迭与变乱中,古建筑已所剩无多,祠堂更是支离零落。今天我们相逢盛世,富裕家族可以建造祠堂,这是传统文化薪火相传之举,祠堂建筑要尽可能地保留原来结构、外观、空间、装饰、装修及布局的原汁原味。祠堂牌坊一般雕刻什么图案?有哪些寓意?

在祠堂中建造祠堂牌坊,不仅仅是起点缀装饰的作用,其实祠堂牌坊中,还蕴涵着浓厚的文化内涵。在过去立牌坊是一件极其隆重的事,每一座家祠石牌坊雕刻,都蕴含着丰富的内涵和象征意义,而这些内涵和象征,主要是通过家祠牌坊雕刻的各种图案花纹,用隐喻手法表现出来的。家族祠堂——中华民族悠久历史的象征与标志

家族祠堂,是中国五千年文明历史文化的延伸。它记录着家族的辉煌与传统,是家族的圣殿,也是中华民族悠久历史的象征与标志。中国古代祠堂建筑分类有哪些?有什么历史意义?

宗祠文化作为民族传统文化重要组成部分,远在几千年前的夏商周时期便开始萌芽,到宋代形成了较完备的体系,明清时发展到高峰。浅谈祠堂文化的功能和意义

祠堂,是族人祭祀祖先或先贤的场所,是我国乡土建筑中的礼制性建筑,是乡土文化的根,是家族的象征和中心,也是地方经济发展水平的象征和民俗文化的代表。从民俗学家的角度看,祠堂是“用自己存在的方式诠释时代文明”。祠堂设计与风水的那些事

祠堂是一个村落、一姓宗族的家庙,用来供奉祖先之灵,祈求赐丁降福,延续一脉香火,繁衍子孙后代。也是宗亲中有相关大事盛事的时候用来聚会议事的场所。近几年有许多地方重修了祠堂。现在看来,这是中华民族文化的一部分,是对宗族文化的传承,有其正面积极的社会意义。家族祠堂的当代传承与运用

祠堂,作为中国人祭祀先祖的场所,迄今已有两千多年的历史。在古代封建宗法社会,祠堂曾经发挥了慎终追远、敬宗收族、凝聚血亲、规范伦理的教化功能,是中华民族传统文化中的一个重要组成部分。中国祠堂文化,它有多少种类?

祠堂是举行祭祀的建筑场所,是我们追慕先祖的地方。有子曰:「君子務本,本立而道生。孝弟也者,其為仁之本與!」意思是根深才能叶茂,祠堂浇灌家族的根,浇灌祖宗,礼敬天地。这就是祠堂在深层次的自然实质意义。【传统节日】清明节万物候,沾衣欲湿杏花雨

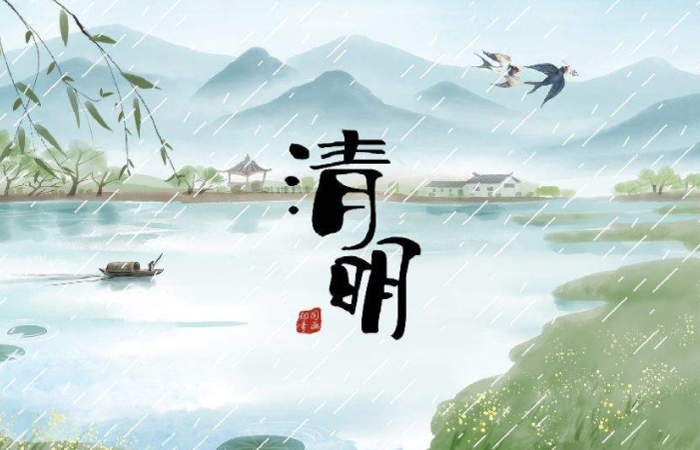

清明是二十四节气之一,时间大约在每年的4月5日前后,春分过后的十五日。

手机版|

手机版|

二维码|

二维码|