梁漱溟先生说:“中国新文化的嫩芽绝不会凭空萌生,一定离不开那些虽然已经衰老,但是仍然蕴涵着生机和活力的老根一一乡村。”

然而,在快速城镇化的过程中,很多乡村都面临着飘零凋落的命运,很多具有一定历史、文化、艺术价值的古民居,也因年代久远、自然侵蚀、人为破坏等因素而面临破败、倒塌风险。为此中国文物保护基金会倡导发起并组织实施了“拯救老屋”的公益行动。旨在针对乡村中的传统民居或古建筑,通过科学的保护理念、专业的技术手段和合理的资金投入,对其进行修缮、加固、复原及适度开发利用,以延续其物质形态和文化内涵,使其得以长久保存并发挥积极作用的系统性工程。

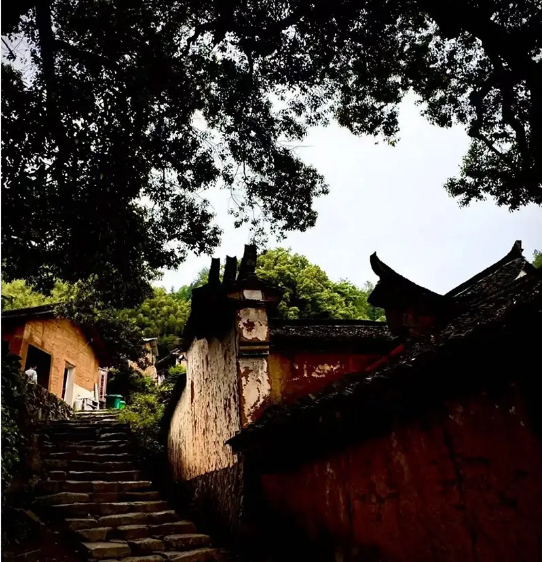

老屋不仅是砖瓦木石的物质存在,更是中国人精神原乡的坐标。当我们在钢筋水泥的都市中迷失方向时,那些檐角飞翘的马头墙、雕花窗棂后的烟火气、祠堂门槛上的岁月痕,就如同是灵魂归途的灯盏。留住老屋,便是留住了文明的根脉与心灵的归处。

老屋是刻录文明密码的“活化石”,是建筑技艺的基因库。比如,徽派民居的“粉墙黛瓦”暗含阴阳调和之道,福建土楼的夯土技术凝聚古人抗震智慧,山西大院“四合五天井”的布局体现礼制秩序。每一块砖雕、每一根梁柱都是《考工记》《营造法式》的立体注解,藏着中华工匠“道器合一”的哲学。

老屋还是家族记忆的存储器。比如,浙江诸葛村的老宅门楣上,“淡泊明志”“宁静致远”的祖训历经风雨仍清晰可辨;广东开平碉楼的铁皮信箱里,华侨家书上的“金山客”泪痕未干。老屋如同家族史诗的封面,翻开它便能触摸到血脉的温度。

老屋是生态智慧的启示录。湘西吊脚楼的“悬空筑基”适应山地气候,云南一颗印民居的“天井采风”实现自然通风,这些“被动式节能”设计比现代空调早诞生千年。老房子用沉默的建筑语言,讲述着“天人合一”的生存智慧。

老屋是心灵归途的精神引力场。是乡愁的具象化载体。冯骥才曾说:“看见老房子,就像看见母亲倚门而立的身影。”苏州同里退思园的月洞门,映照过游子离乡的背影;皖南宏村南湖书院的书声,滋养过代代学子的乡愁。这些空间将抽象的情感凝固为可触摸的乡愁地图。

老屋是文化认同的仪式空间。

福建培田村的“继述堂”内,春节祭祖时三代同堂叩拜祖先牌位;江西流坑村“状元楼”前,孩童入学前仍要触摸明代石狮祈福。老屋通过仪式重构集体记忆,让文化认同有了可栖居的实体。

修复老屋就是修复起一条连接历史与今天,并通向未来的心灵之路。值得称道的,浙江松阳“拯救老屋行动”不仅做到了修旧如旧的科学修复,同期开启的培训百名本土匠人的做法,让修复不仅是技术行为,更成为文化传承的现场教学。

松阳县的杨家堂村,经过几年的“拯救”,如今已成为“县级历史文化名村”国家级“中国传统村落”并获得“中国最美村镇典范奖寻梦中国最美村镇”的“榜样奖”,村里的乡宿,筱隐·家堂、里茶等精品民宿陆续入驻开业,更是吸引了众多的八方游客。古老的村庄也登上了《中国国家地理》杂志封面,被赞誉为“江南小布达拉宫”。

历史的车轮可以碾碎如梭的岁月,但是不应碾碎我们心灵回家的路。如果老屋不在了,文明的基因就失传了。文物考古的成果告诉我们,当敦煌藏经洞的经卷重见天日,我们才读懂丝路文明的辉煌;当三星堆青铜神树破土而出,我们方知古蜀先民的宇宙想象。同样,古村落的老屋正是中华文明未及散佚的“地下典籍库”和“百科全书”,它们等待着被重新打开、阅读与传承。

只要老屋还在,迷人灿烂的非物质文化遗产就可以重回走失的家园,古村落就有焕发生机和活力的无限可能。

手机版|

手机版|

二维码|

二维码|