陆羽,这位被誉为“茶仙”“茶神”“茶圣”“茶颠”“茶博士”的唐代茶学家,以一部《茶经》奠定了中国茶道的基石,开启了一个茶的时代。陆羽出生于唐复州竟陵(今湖北天门市),他的身世坎坷,自幼被遗弃,后被竟陵龙盖寺智积禅师收养。在寺院中,陆羽接触到了茶,开启了他与茶的不解之缘。他在学习之余,常采野茶煮茶,对茶事产生了浓厚的兴趣。

陆羽生活的时代,正是茶文化蓬勃发展的时期。唐代以前,饮茶之风主要在南方盛行,随着佛教禅宗的发展,茶叶的生产及饮茶风习逐渐传入北方,并开始在文人中风靡起来。陆羽在这样的时代背景下,凭借着自己对茶的热爱和执着,开始了对茶的深入研究和探索。

为了撰写《茶经》,陆羽游历大江南北,考察茶叶生产。他逢山驻马采茶,遇泉下鞍品水,目不暇接,口不暇访,笔不暇录,锦囊满获。他不仅深入了解了茶叶的种植、采摘、制作等技术,还对各地的饮茶习俗、茶具使用等进行了详细的记录和研究。在这个过程中,陆羽积累了丰富的茶叶知识和实践经验,为《茶经》的创作奠定了坚实的基础。

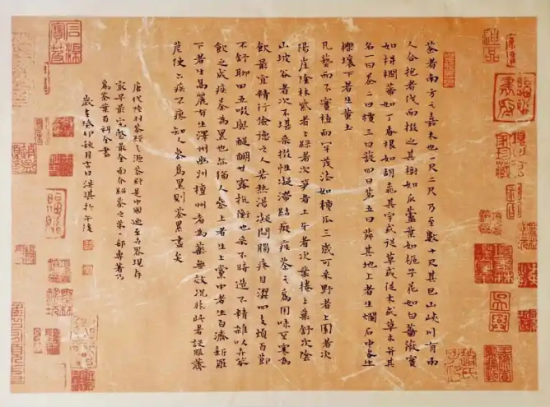

经过多年的努力,陆羽终于完成了世界上第一部全面阐述茶以及与茶相关的专门著作——《茶经》。《茶经》全文7000多字,共三卷十篇,分别为《一之源》《二之具》《三之造》《四之器》《五之煮》《六之饮》《七之事》《八之出》《九之略》《十之图》。这部著作涵盖了茶的历史、源流、现状、生产技术、饮茶技艺、茶道原理等多个方面,是一部关于茶叶的综合性论著。

在《一之源》中,陆羽论述了茶的原产地、植物学特性及形态、“茶”字的构造及相关的同义字、茶树生长的自然环境与栽培方法、鲜茶叶的品质鉴别及与地理条件的关系、饮茶的效用等内容。他指出:“茶者,南方之嘉木也。一尺、二尺乃至数十尺;其巴山峡川有两人合抱者,伐而掇之。”生动地描绘了茶树的形态和生长环境。在《二之具》中,陆羽介绍了采茶、造茶和藏茶的十六件工具,如籝、灶、斧、瓶、甑、杵臼等,详细说明了这些工具的用途和制作方法。《三之造》则论述了茶的种类和采制方法,包括茶叶的采摘时间、采摘标准、制作工艺等,为茶叶的制作提供了科学的指导。

《四之器》是《茶经》中非常重要的一篇,陆羽在这里叙述了煮茶、饮茶的器皿,即24种饮茶用具,如风炉、茶釜、纸囊、木碾、茶碗等。他对这些器具的材质、形状、尺寸等都进行了详细的描述,强调了器具对于品茶的重要性。在陆羽看来,一套好的茶具不仅能够提升茶的品质,还能够营造出一种高雅的品茶氛围。《五之煮》讲烹茶的方法和各地水质的品第,陆羽认为,煮茶的过程需要掌握好火候和水质,才能煮出一杯美味的茶汤。他还对各地的水质进行了品评,提出了“山水上,江水中,井水下”的观点。

《六之饮》陈述了唐代以前的饮茶历史,让我们了解到茶在不同历史时期的发展和演变。《七之事》叙述了古今有关茶的故事、产地和药效等,丰富了茶的文化内涵。《八之出》将唐代全国茶区的分布归纳为山南、浙南、浙西、剑南、浙东、黔中、江西、岭南等八区,并谈各地所产茶叶的优劣,为我们了解唐代的茶叶产区提供了重要的参考。《九之略》分析了采茶、制茶用具可依当时环境,省略某些用具,体现了陆羽的务实精神。最后,《十之图》教人用绢素写茶经,陈诸座隅,目击而存,方便人们学习和传承茶经的内容。

《茶经》的问世,对中国的茶叶学、茶文化学,乃至整个中国的饮食结构都产生了深远的影响。它不仅系统地总结了当时的茶叶采制和饮用经验,传播了茶业科学知识,促进了茶叶生产的发展,还将普通茶事升格为一种美妙的文化艺能,推动了汉族茶文化的发展。《茶经》首创中国茶道精神,强调茶人的品格和思想情操,把饮茶看作“精行俭德”,进行自我修养,锻炼志向、陶冶情操的方法。它还把我国儒、道、佛的思想文化与饮茶过程融为一体,使茶事活动具有了更高的精神内涵。

自《茶经》问世以来,历代文人墨客对其推崇备至,不断对其进行注释、解读和传承。它也被翻译成多种文字,传播到世界各地,对世界茶文化的发展产生了重要的影响。可以说,陆羽的《茶经》是中国茶道的基石,为后世茶道的发展奠定了坚实的基础,它让茶不仅仅是一种饮品,更成为了一种承载着哲学与美学的文化符号。

手机版|

手机版|

二维码|

二维码|