“麟之为灵,昭昭也。咏于《诗》,书于《春秋》,杂出于传记百家之书,虽妇人小子皆知其为祥也。然麟之为物,不畜于家,不恒有于天下。其为形也不类,非若马牛犬豕豺狼麋鹿然。然则虽有麟,不可知其为麟也。角者吾知其为牛,鬣者吾知其为马,犬豕豺狼麋鹿,吾知其为犬豕豺狼麋鹿。惟麟也,不可知。不可知,则其谓之不祥也亦宜。虽然,麟之出,必有圣人在乎位。麟为圣人出也。圣人者,必知麟,麟之果不为不祥也。又曰:“麟之所以为麟者,以德不以形。”若麟之出不待圣人,则谓之不祥也亦宜。”

——唐韩愈《获麟解》

传统文化中的众多瑞兽当中,麒麟是极其重要,又比较独特的存在。说其重要,上古时麒麟被称为“仁兽”,“仁”是儒家思想的核心观念,“西狩获麟”而春秋绝笔,可见麒麟在儒家文化中的尊崇地位。直至明清,一品武官的补子仍绣麒麟,被神话后的狮子位居麒麟之后,也从另一个侧面说明麒麟在神兽中的地位。

当然,所谓补子,文官绣鸟,武官绣兽,把文武百官不过是皇帝的鹰犬,明晃晃的展示出来。被仁兽所代表的儒家的极致,也不过在一众鹰犬中排名靠前一些。明清两代君权高度集中,无宰相制约,是古代中国君主专制的巅峰,群臣的地位与鹰犬相类。这是另外一个议题。

今天我们先聊聊麒麟从何而来,又经历了怎样的演变才有了我们熟悉的样貌和寓意。

01、麒麟的起源

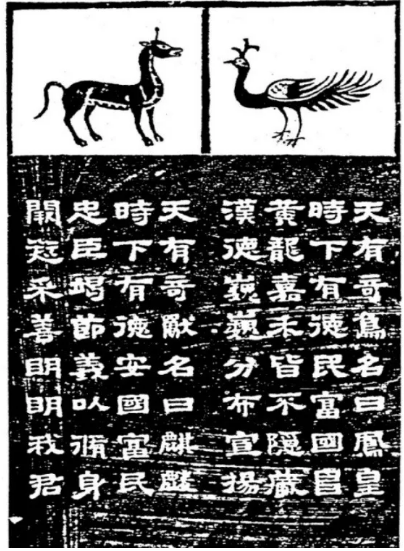

麒麟可能起源于远古的图腾崇拜,但目前的研究尚未发现甲骨文中有“麒麟”中任何一字,更无与麒麟相对应的神兽的甲骨卜辞。比较早的有关麒麟的文献包括,《礼记·礼运》记载:“麟、凤、龟、龙,谓之四灵”,将其列为祥瑞之首。《诗经·周南·麟之趾》以“麟之趾,振振公子”赞颂其仁德。汉代《说文解字》更是直接将麒麟定义为仁兽:“麒,仁兽也,麋身牛尾,一角;麟,牝麒也”。河南偃师出土的汉代鎏金铜麒麟,印证了《说文解字》中对其形象的描述。

由于麒麟早期形象与现实中存在的动物具有很大的相似性,加之麒麟有相当多目击记录,包括著名的“西狩获麟”,研究者普遍认为,麒麟这一瑞兽是存在一个“原型”的,类似于被逐渐神话的“狮子”,不同于多种动物拼凑组合的“龙”(也有认为龙有动物原型,其多种动物造型组合是后续演变)。只是,大家对于麒麟的原型是什么存在争议。

02、麒麟的原型

由于神话过程中不可避免的逐步偏离原型的趋势,确定麒麟的原型是何种动物只能从早期文献入手。而其早期记载中比较明确的特点包括,“麐,麕身、牛尾、一角。”(《尔雅·释兽》)“麇身牛尾、圆顶一角”(《说苑·辨物》)“狀如麕,一角而戴肉,设武备而不为害,所以为仁也。”(《公羊传·哀公十四年》何休注)我们现在看到的有关麒麟在古代文献,与麒麟赋予神性(仁)是同一时期。神性的赋予,必然伴随着形象上的奇特化,这一点最典型的例子可能是朱元璋形象异化。明中期后流行的太祖异相,多少寄托着太祖后裔们试图神话朱元璋的企图。

我们能见到的有关麒麟的文献,多少都存在着异化的描述,比如早期的“一角”,另一些文献中还出现了“高丈二”“五彩”“音中律吕”等,即便是普通动物的器官,也常伴随着不寻常的组合,比如“麕身、牛尾、马蹄”,“麕身、牛尾、狼蹄”等。总之,即便是早期文献,相对与原型动物相似性高一些,也很难直接从扭曲、夸张、相互矛盾的描述中推断出麒麟的原型是何种动物,这也导致观点各异的研究者很难说服对方。

简单介绍一下关于麒麟原型动物的几种观点:

一、獐类动物

这一观点的根源是“麕身”,麕,即为獐。獐的问题是雌雄皆无角,而且雄性有獠牙。有獠牙这一鹿科动物罕见的特征没有被描述几乎已经可以排除獐作为麒麟原型的可能性。更为重要的是,尽管有一些目击记录,但“西狩获麟”这样的事情毕竟罕见,古人狩猎频繁,獐并不稀有,时不时就会被捕获。与罕见性不匹配的同时,频繁被猎获也难以被神话。当然,獐也缺乏像牛一样的尾巴。

与獐情况类似的还有獐鹿、麝,这类小型鹿科动物。

二、犀牛

显然,支持麒麟原型为犀牛的人,重点是落在“一角”上。尽管中西古人对独角的动物都很痴迷,但真正“独角”的动物少之又少,身型似鹿或马的独角动物更是从未出现过。追求独角就只能忽略“麕身”,把古人仅见的具有独角特征的独角犀拉上来。但犀牛的问题也很严重,一方面,历代麒麟造像从未有与犀牛相似者,考虑到汉代与孔子的时代相去不远,而且汉代也有不少麒麟的目击记录,汉代留下的麒麟形象与其原型动物应多少有些相似性,从汉代麒麟造像看,其与犀牛毫不相关。

另外,上古时期,中国境内还有不少犀牛,人们对犀牛并不陌生,也制作了不少犀牛造型的器物。在孔子的时代,大家都不认识犀牛是很难理解的。以犀牛为原型的神兽迅速演变成与犀牛完全不相似的形象也不合理。另外,犀牛形象相当奇葩,如果神话它,没理由忽视它那一身的“特点”。

三、麋鹿

与其他鹿科动物比较,麋鹿的造型相对有特点,素有“四不像”之称,这是其容易被神话的特点。但,自商至清,麋鹿一直是田猎的重要目标,皇家与官员对麋鹿的形象和名称非常熟悉。无论是鲁哀公还是叔孙氏和他的家臣,都不太可能不认识麋鹿。对麋鹿的熟悉本身也使得这种动物被神话的可能性大大减少。

四、长颈鹿

长颈鹿除了不是独角,近乎完美的符合古人对麒麟的描述,鹿身、牛尾甚至包括那夸张的丈二身高、角端也似乎比其他有角动物的角柔软。也正因如此,明朝人见到郑和从非洲带回的长颈鹿就认其为麒麟。

长颈鹿说最大的问题是麒麟得名的那个时代,欧亚大陆都没有长颈鹿分布,古人不可能见到更不可能捕获它。早期的大部分记录也未提及长颈鹿独特的花纹与巨大的身量,汉代造像也不符合长颈鹿的特征。另外,从马蹄金与麟趾金的对比看,麒麟应是身材比马小一些的动物。

五、羚羊

单育良教授持此观点。理由一是体型相似,二是中原地区罕见,另外从文字、语音的演变来看麢(羚)与麟关系密切。当然,具体是何种羚羊就无法猜测。羚羊说理据相对充分。除了羚羊的形象不是那么神奇,并且尽管中原地区罕见,但几种羚羊都是其分布区域最常见的捕猎目标,汉代疆域广大,涵盖了可能出现中中原的羚羊的分布区域,羚羊可能对汉代人并不是那么陌生。

如果仅从造型容易被演绎成神兽来看,羚牛、驯鹿都是自带仙气的物种。

无论如何,完全确定的知道麒麟的原型是何种动物,或许还需要新的考古发现。

03、龙化:麒麟形象的演变

先秦至汉:鹿形主体的质朴形态

先看文献记载,《尔雅·释兽》描述为“麕身,牛尾,一角”,《史记·封禅书》则称其“若麃然”(形似獐子)。

而在艺术呈现上,汉代画像石中的麒麟多为鹿身、牛尾、独角,部分带有羽翼,象征祥瑞升天。

这一时期麒麟作为神兽的最主要特征就在于一角。这种神异化的方式也发生在“獬豸”、“貔貅”等神兽身上。与九尾狐、九头虫这种增量型神异化看似两个极端,实则异曲同工。

魏晋南北朝至唐:狮虎化与神异化

文献方面,南朝《宋书·符瑞志》描述为“狼项一角,黄色马足”,融入猛兽特征。

艺术呈现:有研究者认为南朝帝陵前石兽,独角者为麒麟。但南朝石兽究竟为何,争议颇多,麒麟、天禄、辟邪,说法不一。其身躯若狮子,脚为狮爪而非马蹄或牛蹄的造型也与同时期文献不符,有研究者认为这些石兽并没有麒麟。若其中的独角神兽确实为麒麟,则麒麟造型的演变就存在一个鹿身到狮身再到鹿身的不同寻常的过程。如果真的存在这样一个过程,那引起这一时期麒麟狮子化的可能是佛教文化的引入。

如果不考虑这些著名的守灵石兽,南北朝时期麒麟的形象大体上还是鹿身、独角(角可能分叉)、马蹄、双翅的形象。双翅这一点与南朝陵墓前的石兽是一致的。而双翅显然也是麒麟进一步神话的过程。

唐代麒麟的形象继承了南北朝时期鹿身、独角(角分叉)、马蹄、双翅的主要特征。唐顺陵前的石雕麒麟可以看出这些特征,只是身躯敦厚更像壮硕的马而不是灵巧的鹿,也是唐代审美使然。

可以说,这一时期对麒麟形象上的塑造主要是增加了翅膀,这是麒麟神异化的一个进展,也是其进一步脱离原型动物的过程。

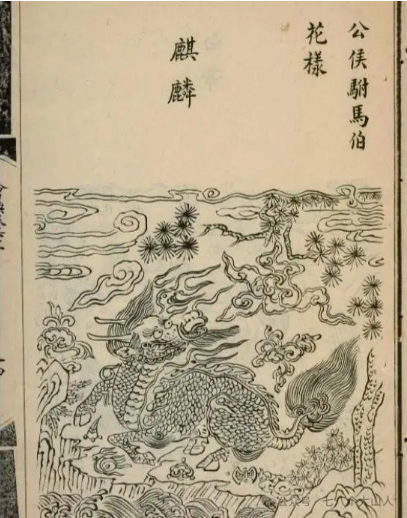

宋至明清:龙形特征的全面融合

宋代《营造法式》中已经有麒麟图案,说明在宋代麒麟形象已经经常出现在建筑装饰中。宋代已经出现龙头造型的麒麟,鳞片也是在宋代首次出现在麒麟身上。或许因为有了龙头加持,宋代开始麒麟大多不再有翅膀,原本的双翅演化为火焰状装饰条带,与龙的某些形象一致。龙无需翅膀即可飞行,麒麟由有翅到无翅的演化,实际上是进一步的神话而不是相反。

尽管宋代已经开始出现龙头、鳞片这些后世麒麟必有的特征,但宋代也同时存在无鳞片,非龙头的麒麟造型,从另外一个侧面说明麒麟形象在宋代的演变。

元代麒麟造型承袭宋代,龙头、无翅、鳞片等特征趋于稳定。下图元青花凤凰麒麟纹盘,其中的麒麟图案已经与明清时期基本一致。

明清两代,麒麟的形象基本确定,明代夏元吉《麒麟赋》称其“龙首凤臆,麇身牛尾”,清代《汉语大词典》定型为“鹿形、鳞甲、牛尾”。实际造型均为龙头、身型似鹿而有鳞、牛尾、蹄狀足。只是实际器物装饰图案、雕刻等呈现上,还存在单角与双角均有,牛蹄与马蹄并现的情况。尽管明清官员补子均绣有麒麟图案,《大明会典》有补子图样,相当于麒麟图案已经有了官方标准,但单双角与马牛蹄的问题并没有彻底解决。

单角、双角与马蹄、牛蹄的共存可能源于两者都有比较强的依据。单角的麒麟形象来自于最古老的文献,是麒麟得以成为麒麟的根源所在,尽管宋代就有人认为有关麒麟形象的诸多特征均为后世添加附会,实际的麒麟特征仅是鹿形有角。

马蹄的描述仅出现在部分早期文献中,加之鹿本身是偶蹄动物,模仿鹿体态的麒麟造像难免有偶蹄的出现。宋元时期均有牛蹄(偶蹄)的麒麟造像。

明代,郑和下西洋,长颈鹿被活生生带到大明王朝的君臣面前,古代君王历来喜爱“天降祥瑞”、“瑞应昭显”,明成祖立即称其为“麒麟”,于是有了麒麟瑞应图流传后世。至今日语里长颈鹿还写作“麒麟”。长颈鹿被称为麒麟,实际上对作为神兽的麒麟的造型产生了影响,双角、偶蹄都是长颈鹿的特征。明清官员补服上的麒麟也均采用了双角、偶蹄的造型,当然,龙首、披麟是早已确定的特征。

明会典(双角牛蹄)

故宫慈宁宫前的鎏金麒麟集龙首(双角)、鹿身、鳞片、牛蹄、火焰纹于一体,是明清时期麒麟造型的典型。

顺便,麒麟的龙化,加强麒麟这一瑞兽神圣性的同时,不可避免的产生了诸如:“龙性最强,故与牛交则生麟”这类宙斯式神话故事,可算是麒麟这一流传千年仁兽的污点。

04、寓意的演变:从仁的代表到吉祥寓意

先秦至汉:天命与仁德的象征

祥瑞兆示:《春秋》记载“西狩获麟”,孔子叹“吾道穷矣”,将其视为王道兴衰的标志。

儒家符号:《论衡·指瑞篇》称其“含仁怀义,音中律吕”,成为儒家“仁”的化身。

汉、魏晋至唐:身份与守护的象征

一方面,仁兽的意象得到进一步的附会。

《宋书·符瑞志》曰:麒麟者,仁兽也。牡曰麒,牝曰麟。不刳胎剖卵则至。麕身而牛尾,狼项而一角,黄色而马足。含仁而戴义,音中钟吕,步中规矩,不践生虫,不折生草,不食不义,不饮洿池,不入坑阱,不行罗网。明王动静有仪则见。牡鸣曰“逝圣”,牝鸣曰“归和”,春鸣曰“扶幼”,夏鸣曰“养绥”。

另一方面,麒麟作为神兽的功能得到拓展,包括:

权贵标志:汉武帝铸“麟趾金”赏赐功臣,汉宣帝建麒麟阁绘功臣像,唐代武将官服绣麒麟纹。

镇邪守护:汉代陵墓前放置石麒麟震慑恶鬼,民间以麒麟雕刻辟邪。

宋至明清:送子与科举的象征

送子神物:晋王嘉《拾遗记》载孔子诞生前“麒麟吐玉书”,民间衍生“麒麟送子”习俗,年画中“天上麒麟儿,人间状元郎”广为流传。

科举隐喻:明清科举以“麒麟”比喻状元,如“麒麟才子”典故。

05、麒麟的文化记忆:故事、成语与民俗

经典传说:孔子与麒麟。

《拾遗记》载孔子母亲“感麟而生”,麒麟吐玉书预言其“素王”身份。

成语典故

凤毛麟角:《南史·谢超宗传》称其“超宗殊有凤毛”,比喻稀有人才。

麟凤龟龙:《礼记·礼运》以四灵象征天下太平。

麟趾呈祥:源自《诗经·麟之趾》,祝福子孙贤德。

民俗

麒麟皮下,露出马脚:比喻伪装被识破,源自麒麟形象融合马足特征。

麒麟送子,状元及第:民间祈子习俗,见于民俗年画。各地年画中童子骑麟形象,将儒家“麟吐玉书”典故转化为生育崇拜,体现精英文化向世俗需求的妥协。

时至今日,山东巨野县被称为“麒麟之乡”,仍然保留着“西狩获麟”遗址和麒麟舞。

手机版|

手机版|

二维码|

二维码|