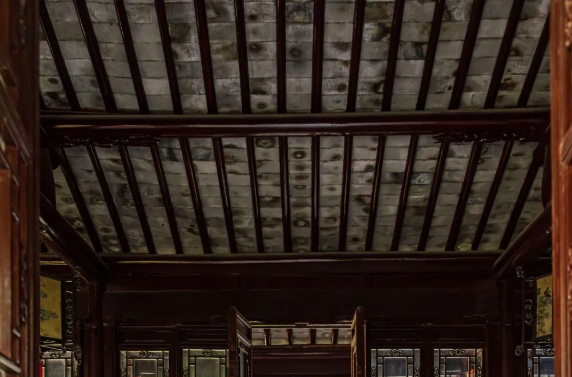

当我们站在一座古建筑中抬头仰望,一根根圆形或方形截面的条木,整齐排列在屋顶下,那便是椽子。无论是宫殿、庙宇,还是普通民居,各个地区,各种类型的古建筑都能看到椽子的身影。

▲整齐排列的椽子

作为屋面基层的承托构件,椽子的出现非常早。在现存汉代的古建筑形象中,我们基本已经能够看到排列均匀、断面一致的椽子形象。且不同朝代,不同时期的椽子形象基本类似,变化并不算大。

▲汉阙中的椽子形象

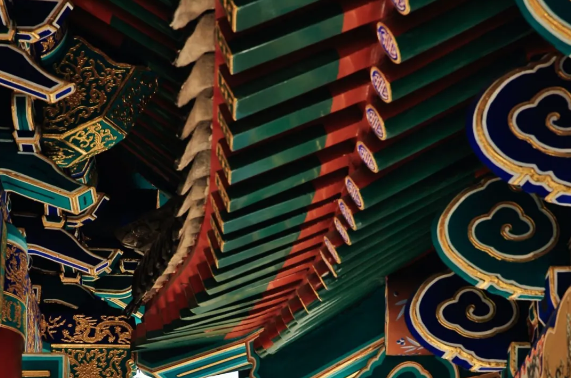

椽子的截面最常见的是圆形和方形,也有半圆形、方形、荷包形等,但并不常见。一般用榫卯和钉子将上下的椽子搭接在一起承托屋面瓦件。在一些装饰华丽的建筑中,椽子上会绘制彩画,尤其在椽头常施以彩绘,起到了很好的装饰作用。

▲椽子彩画

古建筑屋面多为曲线,为形成曲线形的屋面,大多数情况下,屋面下的椽子是分段拼接组成,并不是一整根条木。依据所在的位置不同,分段的椽子在古建筑中有不同的名称。

处在脊步距的(最上的),称为“脑椽”,在檐步距的(最下的),称为“檐椽”,一般在檐椽之上还安装一层向上起翘的椽子,增加屋檐起翘,称为“飞椽”,在其它步距的(中间的),则称为“花架椽”。即从上到下依次为脑椽——花架椽——檐椽——飞椽。

还有一些椽子应用在特殊的部位。在屋面的角部,从起翘点至角梁部分的椽子,称为“翼角椽”,它的规格可与檐椽相同,只是在安装时按照不同的夹角进行斜向布置。不同的屋顶形式,翼角椽的夹角角度不同。在曲线形的屋面,如卷棚屋顶中,会用到圆弧形的椽子,称为“罗锅椽”,中间弓起呈弧形。

▲斜向布置的翼角椽

与其它古建筑构件不同的是,在现代许多建筑中,椽子的概念仍旧存在。从传统木构到现代建筑,椽子始终是实现坡屋顶形态的关键要素之一,看似不起眼却至关重要。椽子可能是应用最广、离我们最近的古建筑构件。

手机版|

手机版|

二维码|

二维码|