没有哪位茶人,如他这般享有盛世的权贵与奢华;也没有哪位茶人的茶汤,在尾水时那般苦涩凉寒。

他就是宋徽宗赵佶——后世论书法、论画作、论茶事,甚至写历史,都绕不开的全能型艺术家。

诸事皆能——艺极于神

赵佶的爱好广泛:书法、绘画、茶事、蹴鞠、骑马、射箭,尤其在艺术方面表现出非凡的天赋。

他创建的宣和画院,是皇家级别的学习创作艺术中心,并亲任考官,将画家的地位提到中国历史上最高位置。

宣和画院培养了许多优秀的画家,如《千里江山图》作者王希孟、《清明上河图》作者张择端,。

他组织编撰的《宣和书谱》《宣和画谱》《宣和博古图》,是美术研究史中珍贵的典籍。

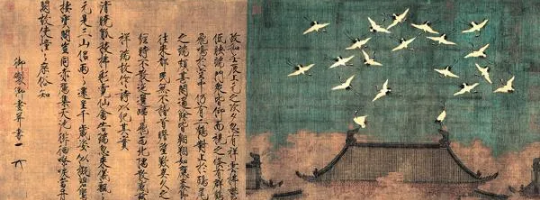

赵佶《瑞鹤图》

赵佶有很深的书法功底,“瘦金体”挺劲飘逸、极具个性,开创一派新的书体。

他的工笔花鸟画讲究“形神并举”,将中国传统花鸟画的写实艺术风格推向了高峰。

点盛世茶

赵佶精于茶事,以点茶为盛世清尚,极力推崇茶事茗饮。

作为一国之君,赵佶喜欢以茶宴请群臣,甚至多次为臣下点茶“亲手调茶,分赐左右”,可见爱茶之深。

赵佶《文会图》茶宴的场景

因为有艺术家的气质和敏锐观察,赵佶对茶事的体验特别精微,算得上是顶级的品鉴家,并且写了一本论述茶的书《茶论》。

宋徽宗在位期间,还研创了许多新的团茶款式,不断推陈出新,极大地丰富了贡茶的品类。

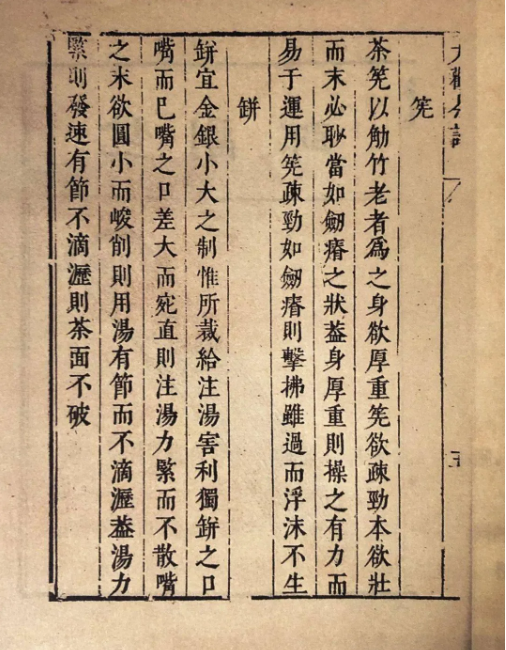

《大观茶论》

赵佶对茶研究精微,将所得之妙写成《茶论》二十篇。因成书在大观年间,后人称为《大观茶论》。

《大观茶论》十分全面地论述了当时种茶、采制、鉴别、茶器、点茶程序和方法、色香味品鉴、储藏以及茶叶品种等方面。

书中对点茶技艺的方法和过程表述得非常具体、生动,体现了宋徽宗细腻至极的感官体验和艺术审美。

《大观茶论》提出茶能“祛襟涤滞,致清导和”,是“冲淡简洁,韵高致静”之饮。

“水以清轻甘洁为美”至今仍是品水的高准则。

“植产之地,崖必阳,圃必阴”,还做了进一步的分析,与今天根据茶树栽培学提出的茶树“喜暖怕晒”的习性相符合。

赵佶认为“茶有真香”,不应“微以龙脑和膏,欲助其香”,宣和初年贡茶不再加龙脑等香料。

宋徽宗提出对茶叶分等级的做法,对后世影响深远。“涤芽惟洁,濯器惟净”,强调了茶叶制造须干净卫生。

茶叶保管,兼顾密封保存和多次烘焙的方法,至今人们仍在沿用,尤其是乌龙茶的经年再焙保存法。

爱白茶,赐“政和”地名

我们现在的白茶著名产区“政和县”的名字,直接跟宋徽宗相关。“大观”“政和”“宣和”都是宋徽宗的年号。

宋徽宗 赵佶

赵佶认为白茶这一树种很特别,“其叶莹薄,崖林之间偶然生出”其他树种的茶无法比。因此将自己很满意的一个年号“政和”,赐予当时进贡白茶的地方,即今天的政和县。

政和取“庶政惟和”之意,政通人和,国家达到无为而治的境地。没有居安思危意识的徽宗,没有料想到几年之后宋江起义,外敌正蓄势待发,内忧外患的伏笔早已埋下。

人走茶凉——苦涩凉寒的余味

在商议立储君一事时,宰相章惇曾反对说“端王轻佻,不可君天下。”可谓识人之深。

端王赵佶即位后,疏斥正士,狎近奸谀,纵欲败度。直到金人兵临城下,他才从自以为的太平盛世中恍然初醒。

被掳的赵佶从汴京随金人一路北上,先后到辽宁、黑龙江等地。在囚禁的九年里,受尽侮辱和折磨,回家无望。

回想当年,著写《大观茶论》是,赵佶才二十多岁。认为当时天下安定,可垂拱而治。如《瑞鹤图》中盘旋和鸣的仙鹤,向他展示太平盛世的吉祥之兆。

他点的茶,清丽优雅,茶滋味甘香重滑,一如他的书法与工笔画。那时候的他,不知是否尝出茶汤中隐隐的一丝苦涩味?

赵佶《梅花绣眼图》

“落花流水春去也,天上人间”,与南唐后主李煜,何其相似啊!一样的充满艺术才华,一样的仓皇辞庙。54岁时,赵佶不堪折磨,客死异乡,魂回故里。

元代脱脱撰《徽宗纪》,不由掷笔叹曰:“宋徽宗诸事皆能,独不能为君耳!”

昔日的繁华富贵,魔幻成一盏苦涩凉寒的茶,千百滋味尽在无言中。

留下一部《大观茶论》,历经千年,让我们从中窥见盛世那生动、精湛的点茶。

手机版|

手机版|

二维码|

二维码|