城市的灵魂,藏在它的每一寸肌理之中。当我将新店安放在南宋御街,便开启了一场与历史的奇妙邂逅。这条古街,步步是景,处处含情,每一次漫步其中,都在不断带来新的惊喜与感动。那天拐进严官巷的南宋遗址陈列馆,我与“桥”结下了一段特别的缘分。

初见展馆,外表质朴,并不张扬,推开那扇门,抬头看见屋顶,几排整齐有序的木头,稳稳地撑起了整个构造,更听说为了建造这座木拱廊桥,前前后后换了7支工匠才大功告成。回来几经研究,发现这种独特的建筑结构源于北宋,不禁咋舌,那时工匠的手艺,真是藏着看不见的巧劲儿!

01、叠粱拱——《清明上河图》是传承源头

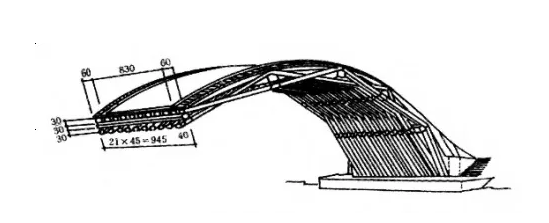

在玩木头这件事上,老祖先们可谓是闯出了自己的赛道,这种没有螺丝、没有钉子就叠搭起来的拱桥,最早是出现在我们熟悉的《清明上河图》里——5排粗大的巨木组成骨架,两端固定在横木上,纵横梁木之间相互链接,形成稳定的拱形结构。第一次看到那座横跨汴河的虹桥时,我便被它独特的结构所惊艳。

每一根木条的走向、每一个节点的连接都恰到好处。古人在没有现代精密仪器的情况下,仅凭经验和智慧,就能将木材的力学性能发挥到极致,实在令人惊叹。这种“叠粱拱”技术先进到什么程度呢,《清明上河图》完成的约400年后,在达芬奇的设计手稿中才出现欧洲记载中的最早叠粱拱设计“达芬奇桥”。

这种“贯木拱桥”(叠粱拱桥)是在1953年《清明上河图》第一次公开展出时,著名桥梁学家唐寰澄对其命名。画中的虹桥高度和跨度足以让大型船只顺利通过,同时又能承受桥上行人、车马的重量,它是一座交通枢纽,更是一座艺术珍品,我看到了宋代木工技艺的高超水平,更庆幸它能成为链接古今记忆的时空纽带。

汴水虹桥透视图

02、是非遗技艺,更藏着东方智慧

木材具有一定的柔韧性,不像石材那样坚硬易碎,古人便学会了“顺着木头脾气”——采用“以柔克刚”的方式来承受荷载,当桥上受到压力时,木材会产生轻微的变形,将压力均匀地分散到整个结构中,从而避免了局部应力过大导致的破坏。这种力学原理与现代建筑中的柔性结构理念不谋而合,不得不让人佩服古人的远见卓识。

有时候会觉得,这些木拱桥不像是“建”出来的,更像是老樟树一样“长”进了山水里。在许多江南水乡,木拱桥的选址很有讲究,往往在乡村水尾,既能减少拱桥跨度,也遵循了一定的“风水”。山水、村落、行人在桥边自然地织成一张网,网住的不只是脚下的路,更是人和人、人和草木水土之间的那点温情。

泰顺廊桥

古色古香的建筑和这些木拱廊桥结构相互融合,仿佛穿越回了宋代,一砖一瓦、一木一桥,都在诉说着历史的故事,传递着东方文化中尊重自然、天人合一的理念。

03、尊重材质本身,是实用智慧的核心

看着那些顺着木纹走势凿出的卯眼,编拱和谐的弯度,我突然明白,对材质的真正尊重,是让材质用自己的方式说话。灵感对于我而言,从来不是“命题作文”,很多时候是先看见了某一颗宝石,后才有了想法。那些天然的包体、独特的色带、甚至不完美的弧度,是材质真正想告诉世界的故事,而我的任务,帮它们把故事说得更动人些。

古人在木材的加工和连接方式上不断探索,创造出了独特的榫卯结构等工艺,最初的实用桥梁,也逐渐演变成了一种文化符号、一种精神象征。创新正该如此,就像榫卯找新“接缝”,我们也需要将传统题材重新再构思演绎。用沉香来呈现植卉生灵,也是我将这种木材从实用到精神转变的一种尝试。

站在拱桥屋顶下,我仿佛与古人进行了一场跨越时空的对话。说到底,传承从不是生硬的复刻,而是像木拱桥在风雨里学会与木材共呼吸——接过那份对材质的敬畏、对生活的体贴,融入到作品中,让每一件作品都能讲述一个故事,传递一份情感。

手机版|

手机版|

二维码|

二维码|