五一放假,朋友圈被“堵车实况图”和“出游实录”刷屏。不少人一边晒着旅行照,一边感慨:“古代人多幸福啊,不用上班,还没996。”但你有没有想过——中国古代的百姓真的有“假期”吗?他们放假吗?他们能随便“躺平”吗?

一、古代的“假期”到底长啥样?

首先得明确一件事:“假期”这个概念,是现代才有的。

现代人说的“假期”,是国家法律赋予劳动者的带薪休息时间,是法定的、统一的。而古代呢?官员可能还有“休沐日”,百姓的“假期”……得靠天、靠地、靠祖宗。

先从一个流传甚广的说法说起:

“古代官员五天休一天,每月休六天,一年能休72天,早就实现了小长假自由!”

听起来很美?可惜你不是官。

二、官员才有的“休沐日”,百姓羡慕不来

早在秦汉时期,政府就给官员制定了“休沐日”——每五天可以回家“休息、洗澡、换衣服”。这在当时属于一种特权。

到了唐代,这种制度演变成了“旬休”,即每十天休息一天,同时配合一些节日休假。比如元旦、冬至、清明、寒食等节日,都有一到数日不等的休假时间。

宋代更“人性化”,加上节日,官员每年能放假约六十到九十天不等,还能回家“探亲”。当然了,级别越高,放得越多。

但你要知道,这些假期可不是人人享有的。普通老百姓、农夫、铁匠、织布娘、挑水的、磨面的,全都不在放假名单上。

三、百姓有没有“假期”?答案是:有,但很特别

别急着为古代百姓喊冤,他们虽然没有明文规定的“带薪年假”,但他们的生活节奏并不全是“全年无休”。

1.节日等于“自觉放假”

古代有很多节日,像春节、元宵、寒食、清明、端午、中秋、重阳……这些节日不是法律硬性规定,但在民间却自带“放假效应”。

例如春节,百姓至少会从腊月二十三“小年”开始准备,除夕守岁,初一初二串门拜年,大多数农活、手工业都会暂停一周甚至十天以上。春节期间不动针线、不担水、不上山干活,是民俗,更是休息。

再如清明,既是扫墓祭祖的日子,也是春天踏青、社交娱乐的机会;端午节除了吃粽子、划龙舟,很多地方还会举办庙会和市集,农人也趁此放松一日。

说白了,节日就是古代百姓的“社交型假期”+“身心调整日”。

2.农忙农闲:自然节律下的“季节性假期”

对于农村出身的朋友来说,“农忙农闲”这个词并不陌生。

古人说:“三秋不闲,一年白干。”在古代,农业周期决定了农民的作息节奏。春耕秋收最忙,夏冬两季稍闲,尤其是冬天,地冻天寒,农田难以劳作,大多数百姓自然也就“放假”了。

比如从冬至到立春,是古代农民最清闲的时间段。他们会修补农具、串门走亲戚、参与各种娱乐活动,也会抽空磨刀、织布、储粮。

这种“农闲期”,虽不是国家给的假,却是自然馈赠的“福利”。

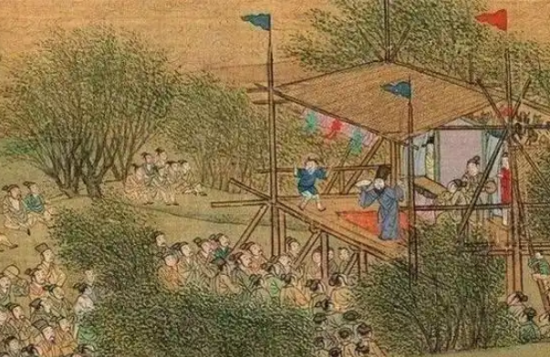

3.集市与庙会:古人的“临时嘉年华”

别以为古人没什么娱乐。他们不但有“短假”,还有庙会!

庙会是什么?相当于一个大型的综合性假日市集。既是赶集的时间,又是休息娱乐的好日子。

宋代时,几乎每个城镇都会定期举办庙会,人们可以趁机摆摊做生意、看戏、听书、吃喝玩乐,买一大堆零碎回家。做买卖的商人和百姓也会因此暂停日常工作,给自己一个“散心日”。

有人说,庙会是古人最接近“放假游乐场”的存在。确实如此。

四、也有“自愿加班族”?当然有!

古代也有勤劳到让你感动的“卷王”。

手工业者、织布女、铁匠、染坊工人、茶农等很多人根本没有“放假”的概念,全年都可能在工作。

比如织布女要赶在节前交货,丝绸商要在元宵夜大卖灯笼,小贩要在庙会期间连轴转。这时候,对他们来说,节日=旺季=加班。

而一些书生,在节日里也不能闲着,还得背书、赶考、写文章。别忘了,“十年寒窗无人问,一举成名天下知”。

五、古代有没有“加班费”?当然没有。

在现代,至少我们加班还有补贴、有调休。可古代呢?加班就是纯靠责任心+家庭生计。

没有“朝九晚五”的制度,没有“劳动法”的保护,有的只是“多劳多得”或“活命为先”。

所以,有人说:“古人没有假期,自由全靠自己给。”

六、与古代假期制度一比,还是现代香!

说到底,现代社会才是真正实现了“劳动者休息权利”的普遍化。

从2008年开始,中国有了“黄金周”+法定假期制度:春节7天、国庆7天、五一、清明、端午、中秋一应俱全。工薪族不但可以合理安排旅行,还能“错峰休息”。

你放的不是假,是千百年来无数“无休祖先”的梦想。

尾声:假期,不只是身体的休息,更是精神的自洽

古代百姓没有现代意义的“假期”,但他们懂得在节日里“停一停”,在庙会中“乐一乐”,在农闲时“歇一歇”。这是一种与自然同步的智慧,也是一种慢节奏的生活哲学。

而我们,虽然有了制度化的假期,却常常假期比上班还累、旅行比上班还卷,不妨学学古人,真正把假期,过得“像个假期”。

手机版|

手机版|

二维码|

二维码|